宮内省内匠寮(たくみりょう)

宮内省(現・宮内庁)内にあった組織で、皇室建築や儀式で使用する建築の設計・監理を担当しました。内匠寮は管理課、工務課、内匠寮出張所に分かれており、工務課はさらに建築係、土木係、庭園係、機械係に分かれていました。各係には技師や技手など総勢100名を超す人々が所属し、建造物の造営に関わっていました。

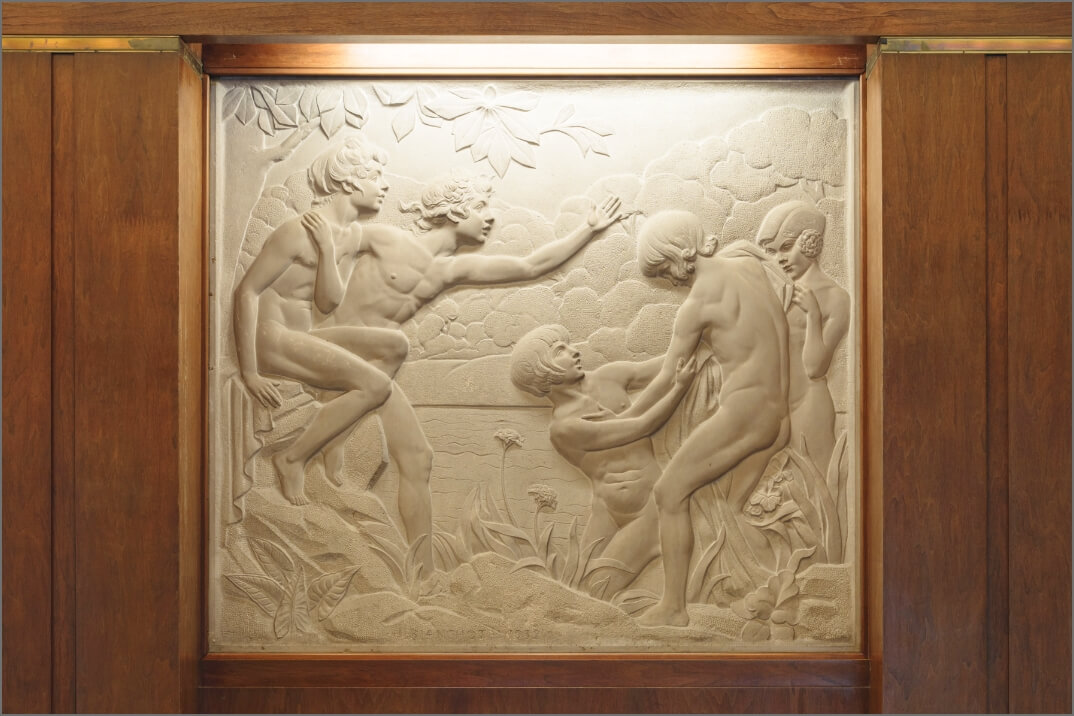

朝香宮邸は、当時工務課長であった北村耕造(1877‒1937)のもと、全体の基本設計を洋行帰りの建築係技師・権藤要吉(1895‒1970)が担当し、ラジエーターカバーや各種モザイクをデザインした技手の大賀隆、照明や家具をデザインした技手の水谷正雄ら、多数の優秀な技術者を率いて設計が行われました。内匠寮が手がけた同時代の建築としては、秩父宮邸[1927(昭和2)年]、李王家邸[1929(昭和4)年]、 高松宮邸[1931(昭和6)年]などが挙げられます。また、東京国立博物館本館[計画案:渡部仁1937(昭和12)年]も同部署が実施設計を行っています。 住居と事務所部分を一体化し、「ロ」の字に構成した朝香宮邸の基本プランは、内匠寮が東伏見宮邸[1925(大正14)年]で設計したものが下地になっています。