日本美術の「東洋憧憬」展 館長 樋田豊次郎よる展覧会解説

1

こんにちは。東京都庭園美術館館長の樋田です。開催中の「アジアのイメージ」展の企画者として、これから展覧会のみどころや企画のコンセプトなどを発信していきたいと思います。

本展は、1910~60年頃の日本で、アジアの古典美術に影響を受けた作家の作品を集めました。

戦前のこと、中国や朝鮮半島では鉄道の敷設や河川工事などにあわせて発掘作業が行われ、たくさんの古美術品や考古遺物が出てきました。

当時、それを知った画家や工芸家たちは衝撃を受けたのです。「こんなものは見たことがない!」と。

美術のどんな分野にも、日本の中で歴史的に形成されてきた「伝統」や「格式」、「技法」などがあります。

けれども、一度それらを全て考え直させるほど、アジアの古美術品は日本の作家たちにとって大きなショックとインパクトを与えたのです。

当時の作家たちは、創作する上で自分の殻を突き破りたい思いがあったのだと思います。そしてアジアの古美術を見て、新しい作品を生み出しました。

本展ではそういった、「どのように自分の殻を破っていったか」という話を紹介したいと思っています。

「アジアのイメージ」展の会期中、色々な展示作品に触れて少しずつ紹介し、連載していきたいと考えています。

2

安井曾太郎の《薔薇》は磁州窯(じしゅうよう)の壺が描かれています。磁州窯は、この絵が描かれた当時、新発見された古美術でした。

だから物が古くても安井にとっては初めて知った「新しい」物で、インパクトがあったのです。これはすごいと思って描いたのでしょう。

西洋の「静物画」に、東洋の花瓶を描き込んだ本作品《薔薇》。しかも画家にとって昔から知っている陶磁器ではなく、ごく最近に知った東洋の考古遺物である磁州窯を選んだ点が、大変興味深いと思います。

その対比にぜひ注目して観てみてください。

安井曾太郎《薔薇》1954年 ポーラ美術館所蔵

3

今回の展覧会に出ている古美術品は、19世紀末から20世紀初頭の発掘当時、中国・朝鮮半島の人たちも日本人も初めて目にする物でした。みんな出土品に驚いたでしょうね。

その後こうした美術品は日本へ流出し、古美術商店で売られるようになります。

繭山龍泉堂など、現存する老舗の古美術商はいくつかありますが、そのような場所に戦前から戦後にかけて、梅原龍太郎、安井曾太郎といった画家や、青山二郎、小林秀雄、亀井勝一郎、会津八一ら文化人が足を運び、古美術品に価値を見出しました。

そして新たな作品を作ったのです。

4

石黒宗麿の《黒釉褐斑鳥文壺》です。13~14世紀のアジアでは一つの芸術様式として、黒い釉薬に褐色のまだらな文様や図柄を入れ込む技法がありました。石黒はそれを自分で読み解き、このような作品に仕立てたのです。

描かれているのは鷓鴣(しゃこ)という鳥です。

石黒宗麿《黒釉褐斑鳥文壺》1958年

東京国立近代美術館工芸館所蔵

5

展覧会を知った方から「日本の作家たちはアジアの作品をまねている」と言われましたが、けっして「まねている」のではないのです。古美術品から「自由や独創性がある」と思った部分を咀嚼して、そこから新しいものを生み出そうと格闘したのです。

古典的なフォルムや様式、造形の技法は、本当に「強い」です。のちの時代の作家が簡単に壊せるものではありませんし、「ただ壊した」ように見えるものは自分の作品とは言えません。

だから今回の展覧会で紹介している作品の作者たちは、天才と呼ぶにふさわしかったと私は思います。

6

李朝の白磁には、即興性のある染付がなされています。いかにも、思いつきで草花をシュシュッと描いているようでしょう。

鉄砂の技法が用いられた茶色っぽい発色の作品も、描き方としては雑器に描いたようですよね。

このようなものが李朝では好まれたのです。

李朝の白磁は、端正な文様や堅苦しい形式張った左右対称など、構築的な図柄を嫌ったわけです。

河井寬次郎はそれを汲み取り、自分のものにしていきました。彼は近代の感覚を持って、白磁の即興性を再現しています。一見自由ですが、きちんと絵画的に組み立て直しているのですよ。

《青花草花文面取壺》朝鮮時代(18世紀前半)大阪市立東洋陶磁美術館所蔵(安宅昭弥氏寄贈)

河井寛次郎《白地草花絵扁壺》1939年京都国立近代美術館所蔵

《鉄砂草花文壺》朝鮮時代(17世紀後半)大阪市立東洋陶磁美術館所蔵(李乗昌博士寄贈)

7

当時の東洋憧憬ブームは絵画の分野においても影響を与えました。

本展では、チャイナドレスを描いた作品に注目しています。中でも、藤島武二はチャイナドレスを新しい美の素材として捉え、自らが持つ美的世界に上手く引き込んでいます。

チャイナドレスは、満州で着られていた服が西洋から求められたオリエンタリズムに応える形で変化した中国の民族服。当時それを見た日本人は、新たな美として認識しました。

《匂い》は本館1階の大食堂にてご覧になれます。タイトルの名のとおり、かぐわしい雰囲気をまとう作品です。

藤島武二《匂い》1915年 東京国立近代美術館所蔵

8

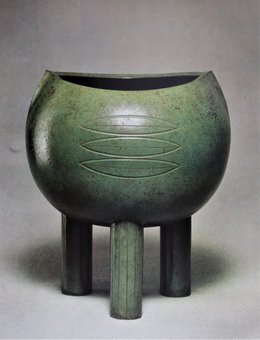

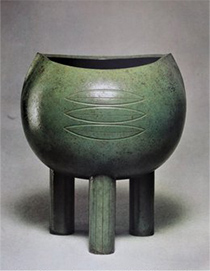

《饕餮文鼎(とうてつもんてい)》は商時代後期(紀元前13~11世紀)のもの。鼎はもともと何かを煮込む鍋ですが、祭器の要素もあり、饕餮文は魔除けの文様です。それを知った金工作家の高村豊周は、饕餮文を幾何学文に変更して《鼎》を作りました。

鼎は、3本足という完成されたフォルムであり古代青銅器。つまり「完成された古典」なのです。それをもとに自分の作品を作ることは、容易いことではなかったはずです。

高村豊周の《鼎》は、花入れを用途としました。フォルムがすっきりとした近代的な作品です。

《饕餮文鼎》中国・商時代後期(紀元前13〜11世紀) 泉屋博古館所蔵

高村豊周《鼎》1955年 東京国立近代美術館工芸館所蔵

9

岡部嶺男の《青織部縄文鼎》や《翠青瓷鼎》は、作品づくりにおいてすごく格闘している印象です。

縄文の叩いた感触や質感を出したり、商時代にはなかった青磁釉をかけています。全然違う要素を組み込み、なんとか自分の作品を作ろうとしたのです。

岡部嶺男《青織部縄文鼎》と高村豊周《鼎》は、1955年の日展に出品されました。工芸家たちは鼎を戦前から見てきて、なんとか近代的な自分の作品にしてみたいと試行錯誤した結果、偶然同じ展覧会に出されたのです。

2人で示し合わせたわけではないのに、面白いと思いませんか?

岡部嶺男《翠青瓷鼎》1968年 個人蔵

岡部嶺男《青織部縄文鼎》1955年東京国立近代美術館工芸館所蔵

高村豊周《鼎》1955年東京国立近代美術館工芸館所蔵

10

本展は古美術×新しい作品という展示構成です。こういう組み合わせで作品が一緒に見られる機会はあまりないので、ぜひ実際に見に来てください。

日本とアジア、古い物と新しい物、歴史と文化芸術など様々な視点で比較してみると、より展覧会への理解が深まると思います。

11

主に明の時代、中国の文人たちは、普段の生活で使われていた雑器の籐籠を、煎茶の場で花生けとして使ったそうです。つまり日用雑器だったものを芸術品に変えてしまったわけですね。

その後、近代日本で煎茶が流行した時に、《提梁花籃》のような籐籠が入ってきました。

中国の籐籠を見た飯塚琅玕齋(いいづかろうかんさい)は、新しい竹籠をつくりました。明代の文人たちが雑器である籐籠を芸術品にしたのと同様に、日本の雑器である竹籠を芸術、オブジェにしたのです。

中国の籐籠は端正ですが、琅玕齋の《花籃》は、規則性を乱して編んでいます。

琅玕齋は、アジアにおいての「雑器を芸術にする」という部分は受け入れました。でも「編む」という行為を思いきり打ち壊してみて、どのようなフォルムができるのかを試したわけです。

そのような挑戦を形にし、評価されるまでに押し上げたのは、彼の秀でた才能ゆえでしょう。

《提梁花籃》中国・明時代(16−17世紀)

松本雙軒庵旧蔵 個人蔵

飯塚琅玕齋《花籃》1936年頃

斎藤正光氏所蔵(©T.MINAMOTO

12

北京の西、大同郊外に雲岡石窟寺院があります。断崖に彫られた石窟と大小の石仏からなり、日本には1902年伊東忠太によって紹介されました。

日本画家の川端龍子や前田青邨など複数の画家が雲岡石窟を訪れる中、1942年杉山寧もこの場所を訪れ、滞在中に素描しました。

素描は通常、本画を描くための習作として位置づけられますが、本作品は完成された一つの作品の域に達しています。

鉛筆と色鉛筆だけで描かれた作品から、みずみずしい感性が伝わります。日本人がアジアの古典を目の当たりにすることができた歓びを表した作品といえるでしょう。

杉山寧《雲崗5窟 如来像》1942年 ユニマットグループ所蔵

13

本展も残り約1ヶ月となりました。本日より、後期展示の《鴟鴞尊(しきょうそん)》がご覧になれます。

尊は商時代に用いられた祭祀用の酒器。鴟鴞はフクロウやミミズク類のことで、当時の青銅器にしばしば見られます。細かく施された模様にも注目して観てみてください。

中国古代青銅器の名品がいよいよ登場です。

《鴟鴞尊》。川砂で型を作って鋳込んだ青銅鋳物は緻密で神秘的。三千年以上の時空を超えて香取秀眞が惹かれたのもよくわかります。《鴟鴞尊》は門外不出で知られており、この画像の3点を同じ空間で見られる貴重な機会です。

《鴟鴞尊》中国・商時代後期(紀元前13〜11世紀)泉屋博古館所蔵

香取秀眞《美々豆久香炉》1940年代 千葉県立美術館所蔵

香取秀眞《鳩香炉》1949年 千葉県立美術館所蔵

14

唐の時代において副葬品として制作された唐三彩(とうさんさい)は、緑、白、褐、藍など各色の釉薬をかけて焼いた陶器です。20世紀初頭の中国で、鉄道の工事中に出土しました。

焼いている途中に釉が流れ、自然な斑(まだら)文様に見えるように工夫されています。

石黒宗麿は、釉薬をあたかも自然に流しかけたような三彩の面白さに目をつけました。そして、素地の白い部分を塗り残し、その中に藍彩釉を描き加えて斑に仕上げて新しい文様を再構築したのです。

唐三彩の「自然な文様」から、「意識的に」文様を作ったのでした。

《三彩壺》中国・唐時代(8世紀)

東京国立博物館所蔵 Image:TNM Image Archives

石黒宗麿《藍彩壺》1950年代前半 茨城県陶芸美術館所蔵

15

高村豊周作《青銅斜交文花瓶》のフォルムは、外側から見ると大から小へ同心円で繋がっています。さらに表面には斜交文という幾何学的な文様があしらわれています。

これはアール・デコの発想ですね。

高村は西洋的な幾何形態を志向しつつも《鈎連雷文瓿》にあるような東洋の地文様の古典的な雰囲気を継承し、アール・デコを基調とする幾何形態のパターンとして表現しました。

旧朝香宮邸は、1933年竣工のアール・デコ建築です。展覧会の作品鑑賞と共に、展示室もお楽しみください。

高村豊周《青銅斜交文花瓶》1928年 個人蔵

《鈎連雷文瓿》中国・商時代後期(紀元前13〜11世紀)泉屋博古館所蔵

16

新館にて、漆造形家の田中信行氏の新作を展示中。

田中氏は、アジアの人々が漆の器物を愛好してきた気持ちに共鳴しながら、漆の質感を深化させようとしています。本展ではその質感を充分に感じられる作品が並んでいます。

17

デザイナーの山縣良和氏による作品《Tug of War 狸の綱引き》は、1970年代の日米繊維交渉と沖縄返還が題材です。ファッション界で仕事をする山縣氏の目には、日米でのアジア理解の差異が糸や布を通して見えるのでしょう。

山縣良和《Tug of War 狸の綱引き》