TTM:IGNITION BOX 2015 PROGRAM_D|AUDIO DRAMA TOUR 饗宴のあと アフター・ザ・シンポジウム

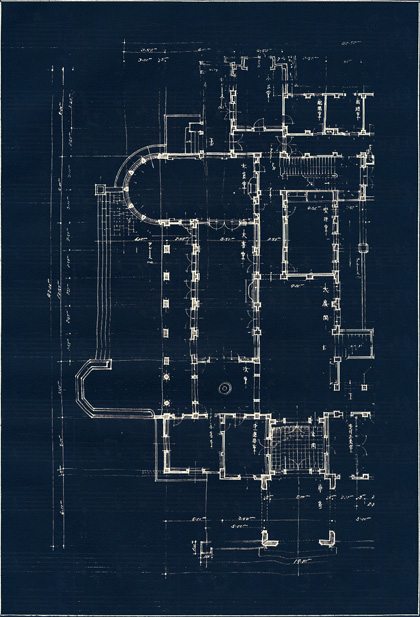

東京都庭園美術館本館図面:日本大学生産工学部図書館蔵

PROGRAM_D|AUDIO DRAMA TOUR 饗宴のあと アフター・ザ・シンポジウム

かつて皇族の邸宅だった庭園美術館本館を使った、初の演劇/映画作品

過去・現在・未来、3つの時間の層を繋ぐ、「観客/登場人物」の物語

戦前は皇族の邸宅として、戦後は外務大臣公邸として、高度成長期はプリンスホテル迎賓館として使用されてきた東京都庭園美術館本館。いわば日本近代史の華やかな表舞台であったこの歴史的建物を「記憶の器」と捉え、そこにあり得たかも知れない過去、現在、未来の3つの時間が交錯するフィクションを創出します。観客はヘッドフォンを装着し自由に館内を回遊しながら、そこに存在するかも知れない人物達や空間、記憶との対話を通じて、自らも歴史と未来を繋ぐ「観客/ 登場人物」として「饗宴のあと」を体感することになるでしょう。

2015年1月17日(土)– 4月7日(火) 10:00–18:00

会場:東京都庭園美術館 本館

参加料|無料・「幻想絶佳:アール・デコと古典主義」展(2014年1月17日~4月7日)入場者対象

- プロデューサー・ノート 相馬千秋

- 東京都庭園美術館本館の美しい建物には、戦前、朝香宮鳩彦王とその妻、明治天皇の第八皇女允子内親王(富美宮)と4人のお子様方がお住まいになっていた。だがそこで家族の暮らしが営まれたのは短い期間であり、竣工からほどなく富美宮は急逝、朝香宮や二人の息子達は軍人として戦地へ赴き、次男・正彦王は1944年に南洋で戦死を遂げている。皇族ですら戦地で命を落とさなければならなかった時代を、この建物は静かに見届けてきた。ベランダから一望される庭園の地下には、今も2つの防空壕が眠っている。

戦後、吉田茂内閣総理大臣兼外務大臣の公邸となったこの美しい建物では、敗戦国日本が国際社会に復帰するための、極めて重大な議論や決定がなされていた。吉田茂のもとに集められた政治家や官僚達は、日米安全保障条約や日本の再軍備など、日本の未来、すなわち今日の私たちの社会を決定づけた重大な案件について激論を繰り広げたに違いない。その議論の一部は、国立国会図書館に所蔵された複数の公文書から誰でも知ることができる。

やがてこの美しい館は、戦後の激動の中で、民間に払い下げられることになる。皇籍を離脱した皇族達の土地や邸宅が、西武グループの創始者・堤康次郎の手によっていかに「民主化」されていったかは、猪瀬直樹の著書『ミカドの肖像』に詳しい。この館も例外ではなく、白金プリンス迎賓館として使用されていた時代には民間人の結婚式も行われていたという。

このように日本の近代史の表舞台を生きたこの建物は今、公立の美術館として、「美」の価値を定め、観客と共有するための場として在る。アールデコという西洋の美の規範が完璧に適用され、優美で饒舌な内装や調度品に囲まれたこの空間で創作を行うにあたり、藤井光とそのクリエーションチームは、ここに暮らした皇族の方々の手記や国立国会図書館等に所蔵されている公文書など、膨大な歴史資料のリサーチから出発した。それらは、当時の皇族の方々の暮らしぶりや、国家の未来を背負った高官達の思想を浮かび上がらせるに十分なものだった。家族の食卓ではフランス語が話されていたこと、殿下の居間やベランダにはカナリアが羽ばたいていたこと、活発な議論や証言の横では議事録のタイプライターの音が響いていたこと・・・私たちがこうした歴史資料から知り得る膨大なディテールを、部屋ごとに振り分け、深田晃司がそこで起こったかも知れないフィクションとして長いシナリオを執筆した。藤井がそのシナリオを再構成する過程で大幅な抽象化を行い、鈴木治行がそれらを音響による統一された体験へと昇華させ、この作品が完成した。

記憶は常にそこにある。複数の層として織り重なるように、常にそこにあり続ける。「記憶の器」として建築を捉えたとき、私たちはいかに、そこに閉じ込められた個人の声に耳を傾け、それらに誠実であることができるのだろうか。記憶を召還し、解凍し、「いま、ここ」に接続する手続きとして、芸術は、どんな戦略をとり得るのか。「美」も一つの制度であるという当たり前の制限の中で、何を記述し/せず、繰り返されるかも知れない大文字の「歴史」と向き合い、未来に警鐘と問いを投げかけることができるのだろうか。

いま、あなたが「観客」として体験したこの作品は、そのようなことを「美」の制度の外側に問いかけるプロセスの中に、まだ在る。

【演出・テキスト】藤井 光

映画監督・美術家。自然災害を含む、政治的、経済的、精神的な痛みを被る人間の危機的な状況において、芸術表現は何処へ向かうかを問い続けている。映画と現代美術の区分を無効にする活動を国内外の美術館・映画館で発表。福島・南相馬市の映画館を題材とした最新作『ASAHIZA 人間は、何処へいく』が国内外で好評を博している。

【テキスト】深田晃司

映画監督。2008年長編『東京人間喜劇』を発表。同作はローマ国際映画祭、パリ国際映画祭に選出、シネドライヴ2010大賞受賞。2010年監督・脚本・プロデュースを務めた『歓待』で東京国際映画祭「ある視点」部門作品賞受賞。最新作『ほとりの朔子』でナント三大陸映画祭グランプリと若い審査員賞、タリンブラックナイト映画祭で最優秀監督賞を受賞。

【音楽】鈴木治行

作曲家。1996年『二重の鍵』で第16回入野賞受賞。演劇、美術、映像などとの共同作業を行っている。

2001年、映画『M/OTHER』(第52回カンヌ国際映画祭批評家連盟賞受賞)の音楽で第54 回毎日映画コンクール音楽賞を受賞。またドキュメンタリー『よみがえりのレシピ』、『フタバから遠く離れて』の音楽を担当。

鑑賞方法(事前にご確認下さい)

- 本作品は、お客様一人ひとりが館内を回遊しながら体験していただく形態となります。

- 鑑賞時間の目安は60分程度です。

- 本作品の鑑賞には、スマートフォン、高音質ヘッドフォンが必要となります。お持ちの方はご持参下さい。

スマートフォンをお持ちのお客様

- 鑑賞にあたって必要なアプリケーションを下記のサイトより事前にダウンロードして下さい。

http://after-the-symposium.jp

【iOS】iOS 7.0以降。iPhone および iPod touch 対応。iPhone 6 用に最適化済み

【Android】OS4.0以上。 - アプリケーションは会期中、庭園美術館本館内でのみ再生可能です。

スマートフォン、高音質ヘッドフォンをお持ちでないお客様

- 本作品観賞用端末とヘッドフォンを本館ウェルカムルームにて無料で貸し出します。その際、身分証明書のご呈示と必要事項のご記入をお願いしますので予めご了承下さい。

- 貸出用端末・ヘッドフォン数に限りがあるため、混雑時はお待ち頂く場合がございます。特に土日祝日や会期終了間際は混雑が予想されますのでお気をつけ下さい。

- 端末、ヘッドフォンの貸し出しは17時までとなります。

【演出・テキスト】藤井光[ 美術家・映画監督]

【テキスト】深田晃司[ 映画監督]

【音楽】鈴木治行[ 作曲家]

【録音】藤口諒太[レコーディング・エンジニア]

【アプリ開発】小林和貴[デザイナー]

【宣伝美術】大岡寛典事務所

【プロデュース】相馬千秋[アートプロデューサー]

【声の出演】足立誠、井上みなみ、川隅奈保子、堀夏子

主催|公益財団法人東京都歴史文化財団東京都庭園美術館

企画・制作|特定非営利活動法人 芸術公社

協力|WOOX INNOVATIONS

お問合せ先

東京都庭園美術館 事業企画係 「イグニションボックス」担当

Tel 03-3443-0201 Fax 03-3443-3228

E-mail:info@teien-art-museum.ne.jp

関連展覧会

東京都庭園美術館開館30周年記念幻想絶佳 :アール・デコと古典主義

NEW! 来館者の感想

- 大変良かった。自分は新しいアートが好きで古いたてものなどに興味がもてなかったけれども、今回のこのプログラムを知って、この美術館まで足を運ぶきっかけになった。良い出会いだった。鑑賞する立場でありながら自分も舞台の一員となった気分が味わえた。(男性)

- 無料で聴けるレベルのものとは思えないほど哲学的かつ有意義であり”観客”をいかに生み出すかというプロジェクトチームの熱意と、今の時代ならではの”挑戦”が感じられた。(20代女性)

- 今回のような現代アートをアプリで再生する試みは素晴らしいと思います。メインの展示とイベントが打ち消し合わず高めあっているように感じました。(20代男性)

- 美術鑑賞と演劇の融合という試みに感嘆!今後、このような鑑賞方法が増えて1つのスタイルとして確立されることを期待。(40代女性)

- そこにいながらして別空間を体験するという面白さ、音による臨場感が印象に残りました。人の話し声や足音はリアルで、実際の音か確認するために何度か再生をとめるほどでした。(30代女性)

- とても攻めたプログラムだなと前々から思っておりましたが、期待以上の内容で頭に一撃食らったような気持ちで帰ります。ありがとうございました。(20代女性)

トークイベント

- 1月31日[土]13時−15時

藤井 光 × 深田晃司 × 鈴木治行 - 3月8日[日]15時−17時

藤井 光 × 田中功起 × 高山 明

詳しくは>>> - 司会:相馬千秋(両日とも)

会場:庭園美術館 新館ギャラリー2

入場無料(入館者対象)、予約不要、先着順(定員150名)