第9回 『アール・デコ博覧会公式報告書』

![]()

|

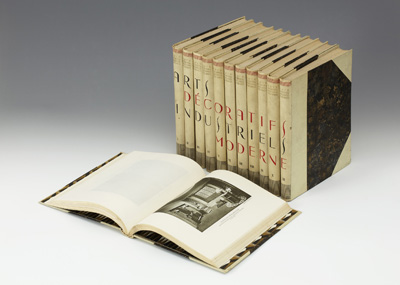

ここまでアール・デコ博覧会の主要なパヴィリオンをご案内してきましたが、今回はパヴィリオン巡りをちょっとお休みして、私たちの重要な“案内役”である『アール・デコ博覧会公式報告書』をご紹介したいと思います。

第1回目にご紹介した通り、アール・デコ博覧会の出品物は『アール・デコ博覧会公式報告書(原題:Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes Paris, 1925 Rapport Général)』によって詳しく知ることができます。博覧会の開催後に、博覧会総合委員長のフェルナン・ダヴィッドや、博覧会副委員長と美術部門のディレクターを務めたポール・レオンを中心にまとめられたこの報告書は「美術・技術編」13巻と「管理編」5巻の2部で構成されており、東京都庭園美術館では「美術・技術編」の1~12巻を所蔵しています。

「公式」というタイトルからはやや意表をつかれる、生き生きとした語り口が印象的な、この公式報告書のおかげで、現代に生きる私たちもまるで1925年のアール・デコ博覧会を実際に訪れているかのように、各パヴィリオンの意匠や雰囲気、そして当時の社会の様子を知ることができるのです。

では実際に報告書を紐解いてみましょう。

- 第1巻: 博覧会の由来と現代美術の変遷、プログラムの内容について

- 第2巻: 建築

- 第3巻: 建築の固定装飾(石製、木、金属、陶器、ガラス)

- 第4巻: 家具(家具一式、木と革製の家具工芸)

- 第5巻: 家具の付属品(黒檀・象牙・貝殻・モロッコ革、金属、陶器、ガラス)

- 第6巻: 織物と紙

- 第7巻: 書籍(製本)

- 第8巻: 玩具(遊戯具、スポーツ用具)科学器具(時計・蓄音機等)、楽器・交通手段(自動車・飛行機・電車等)

- 第9巻: 装身具(衣服、衣服の小物類、婦人帽・造花飾り・羽毛飾り、香水、宝石細工)

- 第10巻: 舞台芸術、写真、映画

- 第11巻: 街路(街灯・噴水・公衆便所・キオスク・広告等)、庭園(庭園芸術)

- 第12巻: 教育(各美術教育機関で用いられている方法・用具、実際に制作された作品の展示。

以下、石、木、金属、陶器、ガラス、織物、紙など材料別に分類) - 第13巻: まとめ

|

|

博覧会の出品物は5群(建築/家具/衣装・装身具/舞台芸術・庭園・街路芸術/教育)に大別され、各群は37組に細分されていました。さらに各組には例外なくフランスと外国のセクションがそれぞれ設けられています。

上の分類を見てみると、博覧会が建築と工芸全体を網羅していたことが分かります。実は1911年にフランス装飾美術協会がフランス政府に提出したアール・デコ博覧会の分類案には、「建築」「家具」「装身具」の3つのグループしかありませんでした。しかし1916年に開催予定だった博覧会が戦争で延期になり再度開催が決まった際に、「建築」「家具」など既存項目を再編するとともに、新たに「舞台芸術」と「街路」、そして「庭園」のグループを設ける必要が出てきたのです。それは第一次世界大戦後に舞台の演出や美術が飛躍的な進歩をとげたからでした。それに伴いスペクタクル化した装飾美術は「舞台芸術」という新たな項目に分類されました。さらに大衆消費社会の発展により普及した広告が「街路」、また長い歴史を持つフランス庭園も再興の時を迎えており、「庭園」という項目として、それぞれ新たに加えられました。

|

そしてもう一つ、「教育」という項目が設けられたこともこの博覧会の特色の1つです。公式報告書の第12巻「教育」の冒頭には、「教育」が「すべての分類の中でもとりわけ重要」であり、さらに「ひとつの博覧会こそが教育の一形式に他ならない」とも明記されています。そもそもこの博覧会がドイツ工作連盟、ウィーン工房、ロシア構成主義など周辺諸国の活動に刺激されて計画されたことを思い起こせば、この項目を重要視した事は当然かもしれません。特にドイツは先の大戦の敵国だったために、博覧会へは招待こそされませんでしたが、ドイツ工作連盟を母体とする教育機関バウハウスに対する対抗意識も大きかったのではないでしょうか。

この博覧会が、単なる“見本市”ではなく、技術の進歩や経済の発展に伴う社会の変容や世界の動きをフランスの一般市民に紹介し、工芸の未来のあり方を啓蒙するという強い使命感のもと計画されていたことが、この公式報告書の随所から感じられます。『アール・デコ博覧会公式報告書』は、フランスのアール・デコが博覧会を通じて世界に発信され、ひとつの「様式」になった事を今に伝える大切な資料です。(田中)

![]()