第5回 『アンリ・ラパンと国立セーブル製陶所パヴィリオン』

![]()

|

旧朝香宮邸の主要室内の装飾を手がけたアンリ・ラパン(1873-1939年)は、アール・デコ博覧会でフランス大使館の応接サロン*1をデザインした他、国立セーブル製陶所パヴィリオンのデザインも一部手掛けました。

ラパンは1920年にセーブル製陶所の芸術顧問となり、多くの磁器製品をデザインしました。ラパンが活躍した時期のセーブル製陶所は、国家の管理下から独立するために模索を重ねていた時期にあたります。例えば、ラパンと同じ年に製陶所の所長に就任したジョルジュ・ルシュバリエ=シュヴィニャールは、内外の画家やデザイナーに現代的なデザインを依頼することで、それまでの伝統的なデザインに新風を吹き込もうとしました。ラパンもそのような製陶所の要請によく応え、その成果を示したのが1925年のアール・デコ博覧会でした。

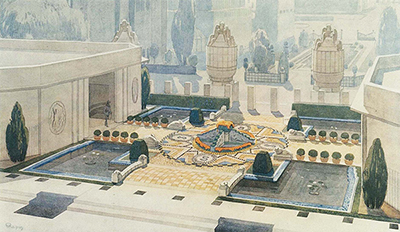

では、博覧会会場での国立セーブル製陶所のパヴィリオンはどのようなものだったのでしょうか。アレクサンドル三世橋を渡り、アンヴァリッド広場に向かう通りの中央、中庭を挟み左右に建物を配置したこのパヴィリオンは、建築家のピエール・パトゥーとアンドレ・ヴァントルによって設計されました。このパヴィリオンの中で、一際、人々の眼を引き付けたのは、彫刻家ジャン=バティスト・ゴーヴネが制作した高さ7メートルの巨大な8つのオブジェでした。この巨大なオブジェが目印となり、遠方からでもセーブルのパヴィリオンを望むことができたと言われます。

ラパンはこのパヴィリオンで、庭園、「光のサロン」、「磁器のアマチュアの小部屋」等のデザインを担当しました。中でも、庭園のデザインと「光のサロン」のインテリアは、特筆すべきものといえるでしょう。

|

|

庭園では、セーブル製陶所の磁器製品が巧みに取り入れられていました。中央に彫刻家アンリ・ブシャールの手による陶板でできた噴水が据えられ、その周囲の床面に幾何学模様のカラフルなモザイクタイルが貼られていました。また、園内には、彫刻家のル・ブルジョワが手掛けた白い動物彫刻が置かれました。

さらに中央を囲むように配された4つの池にはトルコ・ブルーの縁石が用いられ、電球を仕込んだ半透明の磁器製の魚が、夜になると池の中で淡い光を放ったと言われています。

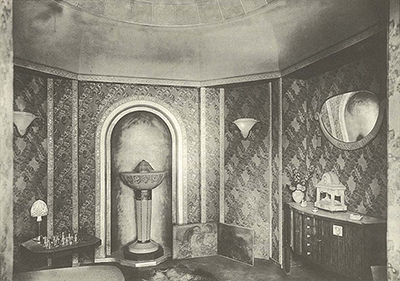

一方、「光のサロン」の照明は、光を通す半透明の磁器で作られていました。この部屋では、彫りこみや透かし彫りを施した様々な照明から、ほのかな明かりがもれる光の演出がなされました。このときラパンは、彫刻家のゴーヴネと共同で制作した「光の噴水」(フォンテーヌ・リュミヌーズ)と呼ばれる高さ134cmの大型照明を出品しました。当館の“次の室(つぎのま)”にも白い地肌が特徴的な磁器製の「香水塔」が配されていますが、このラパンの作品も上部の渦巻き部分に電球が仕込まれており、ほのかな光を感じることができます。「香水塔」はラパンの設計案では「噴水塔」と記載されており、セーブルのパヴィリオンで試みられた「光の噴水」のアイデアが、当館の「香水塔」にも生かされたと推測されます。*2

国立セーブル製陶所にとって、アール・デコ博覧会は、自社の磁器製品をアピールする絶好の機会でした。磁器製の大型照明や彫刻、モザイクタイルなどを使い、パヴィリオンを構成し、新しい磁器の可能性を示したセーブル製陶所は、アール・デコ博覧会で大いにその評価を高めました。そして、パヴィリオンの成功に貢献したラパンは、博覧会後も引き続き製陶所の芸術顧問をつとめ(1934年まで)、その後も製陶所のために多くの作品を制作しました。(浜崎)

- *1 フランス大使館応接サロンの詳細は第2回を参照。

- *2 朝香宮邸時代、来客を迎える際、「香水塔」の渦巻きの頭頂部に香水を垂らし、周囲に香りを充満させるという演出が行われたことから、「香水塔」と呼ばれるようになった。

![]()